|

Gentechnik und Tabak

Ein Überblick über

den derzeitigen Forschungsstand

Joachim Acker

Es gibt wohl kaum ein Gebiet in der heutigen Wissenschaft

über das so kontrovers diskutiert wird wie die Gentechnik.

Hier treffen ethische, medizinische, philosophische und theologische

für und wider Argumentationen mit großer Heftigkeit

aufeinander, teils sachlich erörtert, aber auch mit großer

Polemik vorgetragen und dabei selten frei von Emotionen. Denken

wir nur an die erbittert geführten Auseinandersetzungen

über das Klonen von Tieren. Im folgenden Artikel wollen

wir uns behutsam diesem Thema nähern

Eine kleine Einführung in ein schwieriges Thema

Gene sind die Träger des Erbgutes die in den Chromosomen

im Zellkern liegen und in ihrer Gesamtheit (Genom) das Erbgut

von Pflanze, Tier und Mensch bestimmen. Das Gen ist ein einzelner

Abschnitt auf einem viele Gene umfassenden Molekül, der

Desoxyribonukleinsäure (Abkürzung DNS, heute häufig

DNA genannt von englisch deoxyribonucleic acid).

Die DNS besteht aus einem langen Doppelstrang, in dem sich Zuckermoleküle

(Desoxyribose) und Phosphatreste abwechseln und der durch quer

stehende Basenpaare zusammengehalten wird. Die Abfolge der Basenpaare

(Basensequenz) enthält die Erbinformationen die für

die Entwicklung notwendig sind. Die einzelnen Basen wirken dabei

wie die Buchstaben eines Alphabets, aus der Abfolge mehrerer

Basen ergibt sich dann ein Sinn. Es ist im Grunde vergleichbar

mit einem Wort, dass sich ja auch aus der logischen Folge mehrerer

Buchstaben ergibt.

"Ein Gen enthält die genetische Information für

die Bildung einer jeweils spezifischen Polypeptidkette, so z.B.

für ein Struktureiweiß oder ein Enzym. Dadurch steuern

die Gene die Stoffwechselvorgänge der Zellen in den Geweben

und Organen. Sie steuern damit Entwicklung und Wachstum und alle

Lebensvorgänge eines Menschen."

Quelle: Bibliographisches Institut & F. A. Brockhaus AG

Aus was besteht nun ein Gen? Um es mir etwas leichter zu machen

zitiere ich wiederum aus dem Lexikon:

"Die DNA ist ein fadenförmiges Molekül,

das aus zwei Ketten besteht. Die Kettenÿý auch Stränge

(englisch: strand) genanntÿý bestehen aus sich wiederholenden

Einzelbausteinen, den Nukleotiden, die über kovalente Bindungen

(Phosphorsäurediesterbindungen) miteinander verknüpft

sind. Die Nukleotide bestehen wiederum aus drei Teilen: einer

Phosphorsäure- beziehungsweise der Phosphatgruppe, einem

Zuckermolekül (der 2'-Desoxyribose) und einer Nukleobase.

In der DNA gibt es vier verschiedene Nukleobasen: Adenin, Guanin,

Cytosin, Thymin. In der RNA (Ribonukleinsäure) steht Uracil

an Stelle von Thymin. Die Nukleobasen sind mit dem Zuckermolekül

verbunden und bilden ein Nukleosid."

Quelle: Bibliographisches Institut & F. A. Brockhaus AG

Bild 1: DNA Bild 1: DNA

Der Beweis dass die DNS das Trägermaterial für die

Gene ist gelang im Jahre 1944 den Wissenschaftlern Theodore O.

Avery und seinen Mitarbeitern John J.ÿR. Macleod und M.

McCarty. Ihre Forschungen fußten allerdings auf den schon

16 Jahre früher gemachten Untersuchungen von Frederick Griffith.

"Griffith hatte herausgefunden, dass bestimmte (erbliche)

Eigenschaften von abgetöteten Bakterien auf lebende Bakterien

übergehen können. Er konnte aber nicht beweisen, welche

biologische Substanz dabei von dem getöteten Bakterienstamm

auf den lebenden Stamm übertragen wird. Avery, Macleod und

McCarty haben die Experimente von Griffith wiederholt, aber anstelle

der abgetöteten Bakterien die aus den Bakterien isolierte

DNA benutzt. Die gereinigte DNA zeigte den gleichen Effekt wie

die hitzegetöteten Bakterien. Damit war klar, dass die Desoxyribonukleinsäure

das Trägermaterial der Gene ist. Seitdem steht die DNA im

Mittelpunkt aller genetischen Forschungen. Nach dieser Entdeckung

hat es immerhin noch fast 10 Jahre gedauert, bis die Struktur

der DNA im Jahre 1953 durch James Watson und Francis Crick aufgeklärt

wurde.

Weitere 10 Jahre hat es gedauert, bis das Geheimnis des genetischen

Codes durch Marshall Warren Nirenberg und Har Gobind Khorana

gelüftet wurde. Heute wissen wir, dass die DNA die Erbsubstanz

aller Organismen ist."

Quelle: Bibliographisches Institut & F. A. Brockhaus AG

Wird ein Gen, d.h. die DNS verändert (durch chemische Einflüsse

oder durch Radioaktivität (um nur zwei Möglichkeiten

zu nennen) dann kann dies einen Erbsprung, eine Mutation, erzeugen,

das kann in der Natur spontan geschehen. Ein gutes Beispiel dafür

ist der Burley Tabak, der einer solchen Mutation entstammt. Im

Jahre 1864 wurden auf dem Feld eines Tabakpflanzers in Ohio/USA

mutierte Tabakpflanzen festgestellt. Es handelte sich um eine

ganz spezielle Mutation, die einen Chlorophyllmangel erzeugte.

Bedingt durch diesen Mangel zeigten sich aber dann doch verschiedene

negative Aspekte: geringere Widerstandsfähigkeit gegenüber

Krankheiten, Reaktionen auf extreme Witterungseinflüsse

und ein verlangsamtes Wachstum.Dennoch wurde diese Pflanze, der

man den Namen Burley gab, ein sehr wichtiger Basistabak für

Mixtures mit vornehmlich amerikanischen Charakter, wir finden

Burleyanteile aber auch in mancherlei dänischen Mixtures.

Die Genetik ist die Wissenschaft die sich mit der Erforschung

und Funktion der Gene beschäftigt, begründet wurde

sie durch den Augustinermönch Gregor Mendel (1822 - 1884)

der seine Forschungen und Erkenntnisse auf dem Gebiet der Vererbungslehre

erstmals 1865/66 in seiner Schrift >Versuche über Pflanzenhybriden<

der Öffentlichkeit vorstellte.

Von den Anfängen Mendels bis zum heutigen Stand der Wissenschaft

war es dann freilich noch ein langer, steiniger und mühsamer

Weg den wir hier nicht nachvollziehen wollen.

Heute greift die aus der Genetik entstandene Gentechnik immer

mehr und nachhaltiger in unser Leben ein.

Die Gentechnik beschäftigt sich in Theorie und Praxis mit

den Methoden durch die Gene und ihre Regulatoren analysiert,

isoliert, verändert und wieder in Organismen eingebaut werden.

Solche >Umbauten< wurden erst ermöglicht als Wissenschaftler

die Restriktionsenzyme entdeckten. Diese Enzyme können aus

einem DNS Strang genau festgelegte und definierte Teilstücke

herausschneiden die dann Mittels der Ligasen (ebenfalls ein Enzym)

wieder an einer anderen Stelle eingefügt werden. Andere

Methoden bedienen sich zum Beispiel der Elektroportation (durch

elektrische Impulse wird die Biomembran kurzfristig erhöht);

oder dem einbringen von DNS durch Mikroinjektion; durch Partikelbeschuss

mittels einer sogenannten Gen-Kanone; Ultraschall wird ebenfalls

verwendet.

Das dies alles eine höchst komplizierte Angelegenheit ist

liegt auf der Hand, es ausführlicher darzustellen würde

den Rahmen dieses Artikel sprengen.

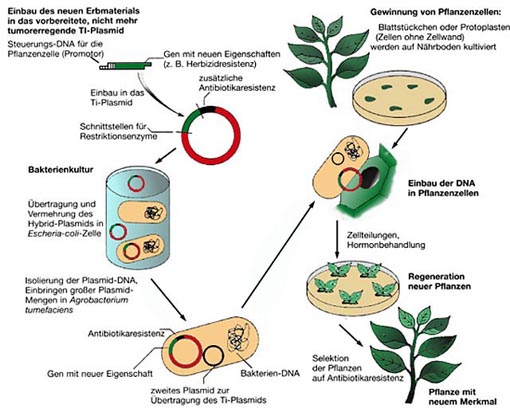

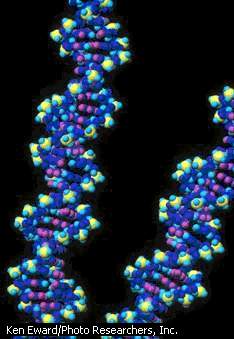

Bild 2

Pflanzen oder Tiere deren Erbanlagen ein Gen enthalten das

aus einem fremden Organismus entnommen ist, werden transgene

Organismen oder auch >genetisch veränderte Organismen<

(GVO) genannt.

Die Gentechnik ermöglicht es also, ganz gezielt einzelne

Gene aus einem Organismus zu entfernen und durch ein anderes

Gen, das bessere Eigenschaften aufweist, zu ersetzen. Diese neuen

Möglichkeiten machte sich schon sehr früh die Landwirtschaft

zu nutze. Bereits 1983 gelang die erste Züchtung einer transgenen

Pflanze, es war (wie könnte es auch anders sein) Tabak.

20 Jahre später gibt es von fast allen Kulturpflanzen gentechnisch

veränderte Sorten. Dazu gehören neben Mais, Soja, Raps,

Baumwolle, Kartoffeln auch der Tabak.

Um noch ein Beispiel zu nennen: 1993/94 gelang es amerikanischen

Wissenschaftlern eine genveränderte Tomate, die >Anti-

Matsch- Tomate< (Flavr Savr = englisch: Flavor saver = Geschmacksretter,

bewahrer) herzustellen. Bei dieser Tomate wurde das Gen für

das Enzym Polygalacturonidase das für das Reifen und damit

auch für das Weichwerden der Tomate verantwortlich ist ausgeschaltet.

Diese transgenen Tomaten hielten von nun an durch die gentechnisch

erzeugte Reifeverzögerung die erreicht wurde länger

frisch.

Genveränderungen an der Tabakpflanze

Wenn im folgenden von Tabak die Rede ist dann wird immer Nicotiana

tabacum gemeint sein.

"Tabak ist das pflanzliche Gegenstück zur weißen

Labormaus", mit diesen Worten kommentiert Dr. Charles Arntzen

vom Boyce Thompson Institute for Plant Research im Norden des

Bundesstaates New York die Bedeutung des Tabaks für die

Gentechnik.

Quelle: http://www.archiv.hoechst.de/deutsch/publikationen/future/ernaehr/art6.html

Virenresistenter Tabak

Gegen Viruserkrankungen bei Pflanzen, insbesondere dem Tabak,

stehen keine geeigneten chemischen Bekämpfungsmaßnahmen

zur Verfügung. Es können zwar Insektizide gegen die

viren-übertragenden Insekten (Vektoren) eingesetzt werden,

aber dies geschieht dann immer mit einem gewissen Risiko gegenüber

anderen Lebewesen, die dabei selber vernichtet werden.

Eine gefürchtete Virenerkrankung der Tabakpflanze ist der

Tabak Mosaik Virus (TMV, mehr darüber in dem Artikel: Die

Krankheiten der Tabakpflanze). 1986 gelang es Wissenschaftlern

erstmals bei einer Tabakpflanze auf gentechnischem Wege eine

Virusresistenz zu züchten. Dabei wurde die 1929 erstmals

bei Tabakpflanzen beobachtete >Präimmunität<

ausgenutzt. Präimmunität bedeutet hier: Tabakpflanzen

die mit einem nur sehr schwach wirkendem krankheitserregenden

Stamm des TMV befallen waren zeigten bei einem späteren

Befall stärkerer Viren eine Resistenz dagegen. Wir können

dieses Phänomen mit einer Schutzimpfung beim Menschen gleichstellen

bzw. vergleichen. Die Ursache für diese Präimmunität

sind die in den Pflanzenzellen vorhandenen Hüllproteine

der Viren die zu nutze gemacht werden (Hüllproteinschutz,

coat protein mediated resistance).

"Dazu muss zunächst die Erbinformation für

das Hüllprotein des entsprechenden Virus vermehrt werden.

Besteht die Erbinformation des Virus aus RNA (Anmerkung 1) ,

wird im ersten Schritt die isolierte virale Hüllprotein-RNA

mit dem Enzym Reverse Transkriptase in DNA umgeschrieben und

dann durch Klonierung vermehrt, um genügend Ausgangsmaterial

zu erhalten. Die Hüllprotein-DNA wird dann mit einem geeigneten

pflanzlichen Promotor in das Ti-Plasmid des Agrobacterium tumefaciens

eingebaut und mittels des Agrobakterien-Systems auf die Pflanze

(Protoplasten) übertragen. Die herangezogenen Pflanzen produzieren

in allen Zellen Hüllproteine des Virus und sind damit resistent

gegen eine Infektion. Der molekulare Mechanismus der Resistenz

ist noch nicht genau aufgeklärt."

Quelle: http://www.zum.de/Faecher/Materialien/beck/13/bs13-11.htm

Bild 3

In diesem Zitat wird das Agrobakterien-System genannt, darauf

wollen wir für einen Moment unser Augenmerk richten. Es

ist ein ausgesprochener Glücksfall für die Gentechnologie

dass in dem Bakterium >Agrobacterium tumefaciens< ein natürliches

Genübertragungssystem vorhanden ist. Agrobacterium befällt

Pflanzen und regt sie zur Tumorbildung an (tumefacies = tumorbildend).

"Bei der Infektion einer Pflanzenzelle mit dem Bakterium

wird ein kleiner DNA-Abschnitt, das Ti-Plasmid, von der Bakterienzelle

in die Pflanzenzelle eingeschleust. Ein Teil dieser bakteriellen

DNA findet den Weg in die Chromosomen der Pflanzenzelle und wird

dort eingebaut. Das Bakterium manipuliert genetisch die Pflanzenzelle,

die dadurch zum Tumorwachstum angeregt wird."

Quelle: Bibliographisches Institut & F. A. Brockhaus AG

Dieses Transfersystem nützen die Wissenschaftler, indem

sie die Bakterien gentechnisch verändern, dann wird das

zu übertragende Gen in das Ti-Plasmid eingebaut und das

Bakterium übernimmt den Transfer zu den Pflanzenchromosomen.

Neben der Hüllprotein Methode gibt es noch andere Möglichkeiten

virenresistente Pflanzen durch Genmanipulationen zu erzeugen:

Resistenz vermittelt durch RNA abhängige RNA-Polymerase;

Schutz durch Bildung defekter Transportproteine;

Resistenz vermittelt durch Satelliten-RNA;

Resistenz vermittelt durch antivirale Proteine.

Über die Resistenz durch antivirale Proteine schreibt

das Deutsche Bundesumweltamt in den:

Fachinformation zum Thema Biologische Sicherheit/Gentechnik vom

17.09. 2000:

"Während mit Ribozymen bisher kein genügender

Schutz von Pflanzen erreicht werden konnte, waren Tabak und Kartoffeln,

die Ribosomen-inaktivierende Proteine aus der Kermesbeere (Phytolacca

americana) produzierten, resistent gegen verschiedene Viren.

Werden die Ribosomen gehemmt, die für die Proteinherstellung

in der Zelle zuständig sind, so stirbt die Zelle ab. Damit

wird auch die Vermehrung des Virus unterbunden. Antivirale Proteine

weisen ein breites Wirkspektrum auf, jedoch waren Pflanzen, die

hohe Konzentrationen von Ribosomen-inaktivierenden Proteinen

bildeten, vom Aussehen nicht normal."

Bild 4: Kermesbeere

Das erste Land das virenresistenten Tabak anbaute und in den

Handel brachte war China zu Beginn der 90er Jahre im vorigen

Jahrhundert, wenig später erfolgte dann die Vermarktung

virenresistenter Tomaten.

Schädlingsresistenter Tabak

Das massenhafte Auftreten von Insekten stellt für den

Tabakpflanzer (und die gesamte Landwirtschaft) eine große

Gefahr dar. Insektizide vernichten zwar die Schädlinge,

können aber auch gleichzeitig zum Nachteil für andere

Insekten werden, die sich von den zu bekämpfenden Plagegeistern

ernähren.

Die Gentechnik verwendet gegen blattsaftsaugende Insekten (Homoptera

- (Anmerkung 2) ein für Insekten schädliches

Protein, das d-Endotoxin, des im Erdboden lebenden Bakteriums

Bacillus thuringiensis (B.t.).

Aus diesem toxischen Protein wird ein Gen entnommen und in das

pfllanzliche Genom der zu schützenden Pflanze (mittels dem

schon weiter oben genannten Agrobacterium tumefaciens) eingebracht

und zerstört durch seine toxische Wirkung den Darm der Insekten.

Die Proteine d-Endotoxine werden in verschiedene Klassen

Cry1 aktiv gegen Schmetterlinge (und Käfer), Molekulargewicht:

130 kDa

Cry2 aktiv gegen Schmetterlinge (und Zweiflügler), 70 kDa

Cry3 aktiv gegen Käfer, 70 kDa

Cry4 aktiv gegen Zweiflügler, 130 kDa

Cyt unspezifisches Cytotoxin, 30 kDa (nur in B.t. subsp. israliensis)

und diese jeweils in Unterklassen eingeteilt.

Tabak (und auch die Tomate) wurden 1987 erstmals mit Cry1A Genen

transformiert, beide Pflanzen zeigten in der Folge eine signifikante

Toleranz gegen die schädliche Schmetterlingsraupe.

Als insektizides Spritzmittel war das B.t. Toxin schon viele

Jahrzehnte wichtiger Bestandteil des Landbaus und verursachte

enorme Kosten, die durch den Einsatz transgener Tabaksorten von

nun an deutlich verringert werden können.

Wissenschaftler fanden aber heraus dass sich gegen das B.t.

Toxin eine Resistenz entwickeln konnte:

"Eines der bekanntesten Gene, das in ganz verschiedene

Nutzpflanzen eingebaut wurde, ist das sogenannte Bt-Gen, ein

Gen das aus dem Bakterium Bacillus thuringiensis (Bt) stammt

und die Information für die Produktion einer Reihe sich

ähnelnder Insektengifte trägt. Gegen diese sogenannten

Bt-Toxine, die in den transgen veränderten Nutzpflanzen

ständig produziert werden und somit permanent während

der Vegetationsperiode vorhanden sind, können sich Resistenzen

entwickeln.

Nun gelang es verschiedenen Wissenschaftlern, einige neue grundlegende

Erkenntnisse über Bt-Resistenzen zu gewinnen. Zwei Forschergruppen,

eine um Linda Gahan von der Clemson Universität in South

Carolina und David Heckel von der Universität Melbourne

in Australia und die andere um Raffi Aroian von der University

of California in San Diego, haben die ersten Gene, die für

Bt-Resistenz verantwortlich sind, identifiziert. Einen praktischen

Nutzen dieser Untersuchungen könnte die Entwicklung eines

einfachen DNA-Tests sein, mit dem geprüft werden kann, ob

bei einem akutem Insektenbefall schon Resistenzen vorhanden sind.

Dies könnte den Landwirten helfen, Resistenzen so rechtzeitig

festzustellen, dass der weitere Anbau von Bt-Nutzpflanzen eingestellt

werden und eine Zeitlang wieder auf chemische Insektizide zurückgegriffen

werden kann.

Die Bt-Gifte binden an Zellen im Darm der Insekten, wodurch die

Zellen zerstört werden. Eine Veränderung im Erbgut,

die mit sich bringt, dass Bt-Gifte nicht mehr gebunden werden,

könnte somit entweder direkt oder indirekt eine Bt-Resistenz

bewirken. Beide Forschungsgruppen fanden unabhängig voneinander

verschiedene Gene, die bei einer Veränderung in ihrer Basensequenz,

eine Bt-Resistenz verursachten. Die Proteine, für die diese

Gene codierten, besitzen die Eigenschaft Bt zu binden. Da sie

nicht mehr produziert wurden, fand keine Bindung von Bt mehr

statt und das Gift blieb wirkungslos." Quelle: Gentechnik

Nachrichten 26

Zu alle dem hat sich dann noch herausgestellt, dass Nützlinge

(die grüne Florfliege z.B.) die B.t. Toxin geschädigte

Insekten fraßen, ebenfalls erkrankten. Bei Feldversuchen

in der Schweiz wurde erkannt, dass die Wirtslarven, die sich

von transgenen B.t. Tabakblättern ernährten, deutlich

weniger attraktiv als Eiablage für die Schlupfwespen (Campoletis

sonorensis) waren, d.h. Schlupfwespen mieden diese Larven.

Bei vergleichenden Untersuchungen an transgenen und normalen

Tabak konnte außerdem festgestellt werden, dass die Larven

der jungen Tabakeule (Heliothis virescens) an den transgenen

Tabakblättern weniger fraßen als an den unbehandelten.

Diese reduzierte Fraßleistung wurde auch bei der Schlupfwespe

festgestellt, sie war an dem transgenem Tabak weniger anzutreffen

als beim unverändertem Tabak. Als Grund wird nicht nur die

toxische Wirkung angenommen, sondern auch eine gewisse Unattraktivität

des transgenen Tabaks. Er war für die Tabakeule schlicht

und einfach nicht mehr anziehend genug.

"Das könnte mit folgendem zusammenhängen:

Wird eine Pflanze von einem Herbivoren attackiert, bildet sie

flüchtige Sekundärstoffe. Diese Stoffe wiederum locken

Parasitoide an, die dann den Herbivoren befallen. Da Pflanzen

erst bei einer gewissen Fraßintensität der Herbivoren

flüchtige Stoffe bilden, kann es für die Parasitoide

schwierig werden, in einem transgenen Feld ihre Wirte zu finden."

Quelle: http://www.biogene.org/e/themen/biotech/wwf.htm

Um pflanzensaftsaugende Insekten abzuwehren oder zu vernichten

entwickelte die Gentechnik verschiedene transgene Tabaksorten

die ein zusätzliches Gen für die Produktion von Lektinen

enthielten.

Lektine (Anmerkung 3) werden als Abwehrstoffe gegenüber

Homoptera die gegen das B.t. Toxin unempfindlich sind angesehen.

Allerdings können sich solche Lektine wiederum negativ auf

nützliche Insektenarten auswirken. So erweist sich die Gentechnik

immer wieder als eine Art zweischneidiges Schwert: Auf der einen

Seite kann sie zum Nutzen sein, auf der anderen Seite offenbart

sie ihre schadensbringende Seite.

Pilzresistenter Tabak

Die Pilzerkrankungen der Tabakpflanzen (Grauschimmel, Blauschimmel

und Mehltau) sind ebenfalls Ziel der gentechnischen Forschung.

Eine Schlüsselrolle spielen dabei die Stilbenen. Das sind

natürlich vorkommende sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe

(Polyphenole) Anmerkung 4, die antibakterielle und fungizide

Eigenschaften aufweisen. Die Pflanze bildet diese Stoffe, sogenannte

Phytoalexine, bei einem Befall zur Abwehr von Schädlingen

wie z.B. Pilzen, Bakterien und Viren. Sie entstehen also infolge

einer gewissen Stress-Situation der Pflanze, als Selbstverteidigung

gewissermaßen.

Stilbene vom Typ Resveratrol sind am weitesten verbreitet, sie

finden wir in den Weinreben, Kiefern, in den Erdnüssen und

im Rhabarber. Es wurden von Wissenschaftlern Gene von Resveratrol

aus Weinreben extrahiert und in die Gene der Tabakpflanze (und

der Tomate) eingefügt die vor diesem Eingriff selber nicht

in der Lage waren Stilbenen zu bilden. Durch diesen Eingriff

konnte teilweise eine erhöhte Pilzresistenz der genannten

Pflanzen erzeugt werden und die neuen Wirtspflanzen erzeugten

nun selber Stilbenen die in andere Pflanzen transferiert werden

können.

Bild 5: Schimmelpilz Alternaria

"Der Transfer von Stilbensynthase-Genen könnte

diesen wirksamen Resistenzmechanismus in einer Vielzahl von Kulturpflanzenarten

zukünftig nutzbar machen. Man muss aber noch überprüfen,

ob von den Stilbenen auch in höheren Konzentrationen keinerlei

toxische Gefahren oder die Erbinformation schädigende Wirkungen

ausgehen."

Quelle: http://www.gsf.de/IU/index.html

Bei solchen gentechnischen Manipulationen an Pflanzenzellen

kann es dann allerdings zu gewissen Nebeneffekten kommen. Eine

Überproduktion von Stilbenen der Weinrebe führte im

transgenen Tabak zu einer veränderten Blütenfarbe (weiße

statt rote) und männlicher Sterilität.

Eine andere Möglichkeit, pilzresistenten Tabak zu züchten,

ist das Transferieren von Genen zur Glucanasen - oder Chitinasen-Synthese.

Das Chitinasen Enzym regelt (ebenso wie das Glucanasen Enzym)

die Bildung von Chitin, Chitin ist für den Aufbau der Zellwände

einiger Pilzarten verantwortlich. Die für solch einen Transfer

benötigten Gene werden dem Bodenbakterium Serratia marcescens

entnommen. Durch diese Methode haben Wissenschaftler Tabakpflanzen

erzeugen können die eine erhöhte Chitinase Aktivität

zeigten und gegen Schimmelpilze vom Typ Alternaria longipes resistent

waren.

Herbizidresistenter Tabak

Ein mit Wildkräutern (ein Wort das Heute oftmals anstelle

von Unkraut verwendet wird) zugewuchertes Tabakfeld lässt

möglicherweise das Herz eines Naturfreundes erbeben, der

Tabakpflanzer wird es aber nicht gerne sehen. Wildkräuter:

z.B. die Quecke (Agropyron repens), Acker-Winde (Convolvulus

arvensis), Tabakwürger (Orobanche ramosa, die ästige

Sommerwurz) und andere mehr, treten gegenüber den Nutzpflanzen

als Nahrungskonkurrenten auf und können durchaus den Ertrag

und die Qualität der angebauten Pflanze schmälern.

Um es nicht soweit kommen zu lassen wurde in früheren Jahren

fleißig und ausdauernd gehackt und gejätet. Das Aufkommen

der Herbizide war für die Landwirte ein Segen und eine ernorme

Arbeitserleichterung. Heute sind über 800 verschiedene Herbizide

mit den unterschiedlichsten Wirkstoffen in Gebrauch und werden

je nach Anforderung und Bedürfnis verwendet. Herbizide haben

allerdings einen entscheidenden Nachteil: Sie können die

Nutzpflanze ebenfalls schädigen, sogar vernichten.

Um diese Gefahr auszuschalten entwickelten Gentechniker im Laufe

der Jahre Abwehrmechanismen die eine Kulturpflanze vor dem verwendeten

Herbizid in ausreichenden Maße schützte. So z.B. die

französische Firma Seita (Gauloises) die 1994 für eine

herbizidresistente Tabaksorte die EG Zulassung erhielt. Anmerkung

5

Inzwischen gibt es eine ganze Reihe gentechnischer Präparate

mit verschiedenen Wirkstoffen (Sulfonylharnstoff, 2,4 D, Bromoxynil,

Glufosinat-Ammonium und Glyphosat) die eine Pflanze gegen das

angewendete Herbizid resistent machten, zwei davon wollen wir

etwas näher betrachten.

Der Wirkstoff Glyphosat ist Hauptbestandteil im nicht-selektiven

Herbizid Roundup (Handelsname), es wird von allen grünen

Pflanzenteilen aufgenommen, verteilt und ist anschließend

überall in der Pflanze wirksam. Glyphosat hemmt ein Enzym

des pflanzlichen Stoffwechsels - die lebenswichtige EPSP-Synthase

(Enolpyruvylshikimat-3-Phosphat-Synthase). Dieses Enzym ist unentbehrlich

für den pflanzlichen Stoffwechsel denn es regelt die Herstellung

aromatischer Aminosäuren, die Bausteine der Eiweiße.

Wird dieser Stoffwechsel unterbrochen stirbt die Pflanze ab.

Die Herbizidresistenz wird nun dadurch erreicht dass ein Gen

für das Enzym CP4 EPSP-Synthase (das sich strukturell vom

EPSP Enzym unterscheidet) aus dem schon weiter oben erwähnten

Bakterium Agrobacterium tumefacies entnommen und in die Pflanze

transferiert wird, sie ist nun gegenüber dem Wirkstoff Glyphosat

resistent.

Glufosinat-Ammonium ist der Wirkstoff der Herbizide Basta

und Liberty (Handelsnamen) die seit vielen Jahren als nicht selektive

Mittel gegen die Wildkräuterbekämpfung eingesetzt werden.

Glufosinat wirkt in der Pflanze durch die Hemmung der Glutamin-Synthase.

Dadurch wird das Zellgift Ammoniak (es entsteht durch die Nitrat-Reduktion)

nicht mehr abgebaut und die Pflanze stirbt innerhalb weniger

Tage ab.

Die Resistenz gegenüber Glufosinat wird nun mit Hilfe des

im Boden lebenden Pilzes Streptomyces viridochromogenes erreicht.

Streptomyces produzieren das toxische Enzym Phosphinotrycin (PT)

mit dessen Hilfe sie das Wachstum artfremder Mitkonkurrenten

hemmen können. Wird Phosphinotrycin von einer Pflanze aufgenommen

kommt es zu einem Anstieg des Ammoniaks und die Pflanze stirbt

ab. Um sich selber vor diesem Gift zu schützen besitzt Streptomyces

ein Enzym namens Phosphinotrycinacetyltransferase, kurz PAT Enzym,

genannt, dieses Enzym ist außerdem noch dominant vererbbar.

Mit Hilfe des PAT wird das giftige PT inaktiv gemacht.

Wissenschaftlern ist es gelungen das Gen für das PAT Enzym

zu isolieren und auf Nutzpflanzen, darunter auch den Tabak, zu

übertragen. Die transgenen Pflanzen können nun das

für sie wichtige Enzym PAT selber herstellen und sind gegenüber

dem Herbizidwirkstoff Glufosinat-Ammonium fortan resistent.

Impfstoffe aus transgenen Tabakpflanzen

Ein wichtiger Zweig der Gentechnologie ist die Entwicklung

pharmazeutischer Produkte, hauptsächlich von Impfstoffen

aus transgenen Tabakpflanzen, denn Tabak ist genetisch leicht

zu verändern und die Wartezeit bis Ergebnisse zu beobachten

sind ist relativ kurz, nachteilig ist allerdings dass Tabak nicht

zum Verzehr geeignet ist.

Die transferierten Stoffe werden dann aus der Pflanze extrahiert

und auf ihre immunologische Wirkung überprüft. Das

extrahieren der gewünschten oder erhofften Wirkstoffe geschieht

in einer Art Mixer in dem die Blätter zerkleinert werden.

"Aus dem so gewonnenen Saft isolieren wir die gewünschten

Proteine beispielsweise, indem die Moleküle in Chromatographiesäulen

voneinander getrennt werden." Quelle: Fraunhofer-Magazin

2.2001

beschreibt der Biologe Dr. Stefan Schillberg vom Fraunhofer-Institut

für Umweltchemie und Ökotoxikologie IUCT, Abteilung

Molekulare Biotechnologie das Verfahren.

Die gentechnische Produktionsweise hat den großen Vorteil,

dass nicht mit infektiösen Krankheitserregern, sondern mit

den nicht infektiösen Teilen der Erbsubstanz gearbeitet

werden kann.

"Die Pflanzen erzeugen keine bakteriellen Giftstoffe,

Viruspartikel oder Krankheitserreger wie etwa BSE, die den Menschen

gefährden können.", führt Dr. Stefan

Schillberg an.

Die angeführten Beispiele sollen die Möglichkeiten

der Gentechnik, die vermutlich unerschöpflich sind, aufzeigen.

Hepatitis B ist eine der häufigsten Infektionskrankheiten;

weltweit haben nach WHO-Angaben ca. zwei Milliarden Menschen

eine Infektion mit dem Hepatitis-B-Virus (HBV) durchgemacht.

Pro Jahr wird mit bis zu einer Million Todesfälle durch

HBV-bedingte Leberzirrhose und Leberzellkarzinom gerechnet

"Die Forschung und Entwicklung eines Impfstoffs in

transgenen Pflanzen ist mit dem Hepatitis B Virus am weitesten

fortgeschritten. Der Impfstoff ist ein Untereinheits-Impfstoff,

der bestimmte Oberflächenantigene -sog. Histokompatibilitätsantigene

(HBsAg) - enthält (Pschyrembel, 1990). Erste Ansätze

für dessen Herstellung in gentechnisch veränderten

Pflanzen wurden bereits Anfang der 90er Jahre verfolgt. Mason

& Arntzen (1995) konnten in transgenen Tabak den Impfstoff

mit einem Anteil von ca. 0,01% der gesamten löslichen Proteine

herstellen." Quelle: http://www.oeko.de/bereiche/gentech/newslet/newsspe3.html#31

Als Überträger (Vektor) des Gens fungierte wieder

das Bodenbakterium Agrobacterium.

Durchfallerkrankungen sind schon in ihrer einfacheren Art

(etwa bei einem sogenannten verdorbenen Magen) extrem lästig

und auch gefährlich. Besonders Kinder in den ärmeren

Ländern leiden immer wieder unter dieser Krankheit die vielfach

durch verunreinigtes Wasser hervorgerufen wird und zu einem lebensbedrohenden

Zustand führen kann.

Aus transgenem Tabak wurde ein Antigen, das Enterotoxin Subunit

B (LT-B), das dem CTB

(Cholera Toxin Subunit B) sehr ähnlich ist produziert dass

die gefürchteten Escherichia coli Bakterien (ETEC) die für

Durchfallerkrankungen bei Kleinkindern in Entwicklungsländern

verantwortlich sind bekämpfen soll. ETEC ist neben anderen

bakteriellen und viralen Erregern auch eine Ursache für

den sogenannten Reise-Durchfall der durch infiziertes Trinkwasser

oder Lebensmittel herbeigeführt werden kann. Das Immunität

verleihende Antigen wurde nicht nur in transgenem Tabak sondern

auch in Kartoffeln hergestellt, allerdings nur in sehr geringen

Mengen. Eine orale Immunisierung von Mäusen mit rekombinanten

LT-B hat eine zu mikrobiell erzeugtem LT-B vergleichbare Immunantwort

hervorgerufen

"Karies-Bekämpfung: Das Oberflächenprotein

von Streptococcus mutans, dem Hauptverursacher von Karies, wurde

in Tabak produziert, allerdings konnte nur eine Konzentration

von 0,02% des gesamten Blatt-Proteins erreicht werden (Mason

& Arntzen, 1995). Eine passive Immunisierung durch sog. monoclonale

Antikörper, die in transgenem Tabak produziert wurden, hat

bei Testpersonen eine Wiederbesiedelung der Mundhöhle mit

Streptococcus mutans für mindestens 4 Monate verhindert."

Quelle: Gentechnische Nachrichten Spezial 3

Eine sehr gefährliche und unter Umständen zum Tode

führende Infektionskrankheit ist die Tollwut. Sie wird durch

den Biß oder Schleimhautkontakt eines erkrankten Tieres

auf den Menschen übertragen und ist, wenn kein Gegenmittel

geimpft wird, tödlich. Nach Schätzungen des WHO werden

jährlich ca. 60.000 tödlich verlaufende Erkrankungen

der Menschen registriert.

Eine ursächliche Behandlung der Tollwut ist nicht möglich.

Aufgrund der meist langen Inkubationszeit (drei Wochen bis zu

einem Jahr) ist jedoch eine sofortige aktive Immunisierung mit

fünf aufeinander folgenden Impfungen in der Regel erfolgreich;

gleichzeitig wird meist mit der ersten Impfung eine passive Immunisierung

mit Tollwutimmunserum vorgenommen. Die Tollwut-Antikörper

wurden bisher aus erkrankten Menschen oder Pferden isoliert.

Es ist einer Gruppe von Wissenschaftlern der Thomas-Jefferson-Universität

in Philadelphia/USA gelungen aus transgenen Tabak Antikörper

gegen die Tollwut zu erzeugen. Im Tierversuch erwies sich der

pflanzliche Antikörper als genauso wirksam wie der nach

traditioneller Methode gewonnene.

Antikörper konnten, um dies noch anzuführen, auch aus

der Tomate (ebenfalls ein Nachtschattengewächs) gewonnen

werden.

Das Norwalk Virus aus der Familie der Caliciviridea ist Hauptverursacher

viraler Durchfallerkrankungen, es wird angenommen dass 30% aller

Kinder und 50% der Erwachsenen die an einem nichtbakteriellen

Durchfall erkrankt sind von diesen Viren infiziert wurden. Die

Krankheitserreger werden über den Stuhl ausgeschieden und

dann auf fäkal-oralem Wege oder durch kontaminiertes Trinkwasser

oder Lebensmittel übertragen. Den Namen erhielt diese Krankheit

nach der Ortschaft Norwalk/ Ohio/USA, dort kam es in den 70er

Jahren des letzten Jahrhunderts zu einem Ausbruch von damals

unerklärlichen Durchfallerkrankungen.

Bild 6: Norwalk Virus

Versuche bei denen Mäuse mit einer Sonde Hüllproteine

aus transgenem Tabak verabreicht wurden zeigten Virus spezifische

Immunreaktionen.

Die Entwicklung von Impfstoffen in transgenen Pflanzen steht

erst an einem Anfang, viele der Medikamente befinden sich noch

in einer experimentellen Erprobungsphase in den Labors der Gentechniker.

Bis diese Ergebnisse und Erkenntnisse in der Human und Veterinärmedizin

angewendet werden können wird es noch ein langer Weg werden,

aber ein Anfang wurde gemacht.

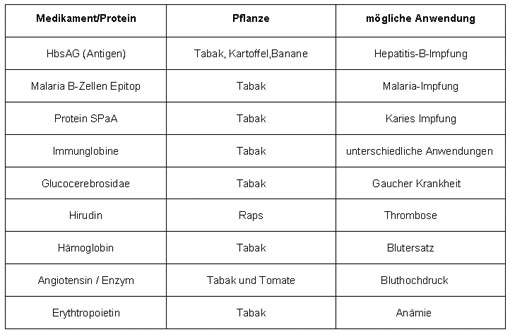

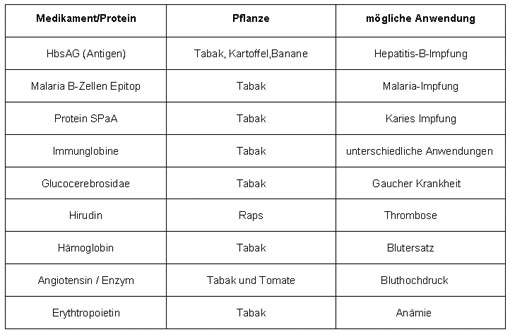

Beispiele für die Herstellung von Arzneimitteln in

Pflanzen

Quelle der Tabelle: http://www.monsanto.de/Service/broschueren/KompFinalBand2_5Aufl062003.pdf

Weitere gentechnische Experimente mit Tabak

Wir wollen nun unsere Aufmerksamkeit auf einige Experimente

und Forschungsergebnisse mit der Tabakpflanze richten.

Bild 7: Photinus pyralis

1986 gelang es einigen amerikanischen Wissenschaftlern das

Luciferase-Gen aus nordamerikanischen Leuchtkäfern (Photinus

pyralis) auf Tabakpflanzen zu übertragen. Dies geschah mit

dem uns nun schon bekannten Agrobacterium Plasmid als Überbringer

und einem Cauliflower-Mosaikvirus-Promotor (Anmerkung 6). In

das Nährmedium wurde Luciferin gegeben und es trat eine

kräftige Lumineszenz auf. Solch ein Experiment mag auf den

ersten Blick als Spielerei angesehen werden, ist jedoch von Wichtigkeit

um bestimmte Marker-Gene zu erschaffen. Marker-Gene dienen dazu,

der Name deutet es an, transferierte Gene in einer Wirtspflanze

sichtbar zu machen.

Auch in der Medizin könnten solche fluoriszierenden Gene

eingesetzt werden: Wissenschaftler vom University College in

London konnten in Krebszellen durch Luciferin Biolumineszenz

auslösen und die Zellen auf diese Weise abtöten.

"Die Wissenschaftler brachten nun Krebszellen dazu,

das Enzym Luciferase zu produzieren. Fügten sie dann den

Zellen von außen Luciferin zu, leuchteten die Zelle. Wenn

die Zellen zusätzlich noch bestimmte Substanzen enthielten,

die durch Licht aktiviert werden und in der Folge die Zelle abtöten,

führte diese Behandlung zum Zelltod."

Quelle: http://www.wissenschaft.de/wissen/news/drucken/209599

|

|

|

Bild 8: bioluminiszenz Tabak |

Bild 9: bioluminiszenz bei Meerestier |

Vielleicht führen weitere Forschungen in dieser Richtung

eines Tages auch zu Erfolgen für die Human-Medizin.

Der Spinnenfaden (Spinnenseide) ist eine sehr reißfeste

und extrem dehnbare Faser die sich aus verschiedenen Proteinen

zusammensetzt. Wissenschaftlern um Udo Conrad vom Institut für

Pflanzengenetik in Gatersleben gelang es diese Faser durch Genübertragungen

im Tabak (und in der Kartoffel) zu erzeugen, sie verwendeten

dafür ein Gen der amerikanischen Goldseidenspinne auch Goldnetzspinne

(Nephila clavipes) genannt.

Die neugewonnenen Fasern wiesen eine bis zu 90% Ähnlichkeit

mit natürlichen Spinnenfäden aus. Die aus transgenen

Tabak gewonnen Fäden zeichnen sich durch eine sehr hohe

Reißfestigkeit aus die sonst in industriell hergestellten

Fasern nur von Kevlar erreicht wird, außerdem besaßen

sie eine hohe Elastizität und waren extrem Hitzebeständig.

In Zusammenarbeit mit dem Thüringischen Institut für

Textil- und Kunststoffforschung in Rudolstadt gab es bereits

erste Webversuche für die transgenen Faser, sie verliefen

jedoch nicht befriedigend.

"Spinneneiweiß verursacht bei Menschen keine

allergischen Reaktionen, deshalb ist es hervorragend für

Anwendungen in Medizin und Forschung geeignet." Das wussten

schon die alten Römer, die Wunden mit Spinnennetzen bedeckten.

Auch weniger friedlichen Zwecken dürfte der Stoff dienen:

Das kanadische Militär fördert die Forschung nicht

zuletzt deshalb, weil es an Fallschirmen und schusssicheren Westen

aus den starken Fasern interessiert ist. Und schließlich

gibt es kein besseres Material für Kletterseile. Im Falle

eines Falles gibt der Spinnenfaden zuerst nach und bremst den

unglücklichen Gipfelstürmer dann sanft, aber sicher."

Quelle: Stuttgarter Zeitung 15.6.2001

Die Chloroplasten gehören zu den Plastiden und sind Zellbestandteile

die einen eigenen Satz von Genen besitzen. Chloroplasten sind

für die Photosynthese der Pflanze verantwortlich. Die Photosynthese

ist für das Leben von größter Bedeutung, sie

ist der wichtigste Prozess in der Nahrungskette der Lebewesen

denn durch sie wird Lichtenergie zur Bildung von Kohlenhydraten

aus Wasser und Kohlendioxid umgewandelt.

Wissenschaftlern der Australian National University in Canberra

ist es erstmals gelungen die Photosynthese in den Chloroplasten

von Tabakpflanzen gentechnisch zu verändern.

Die Wissenschaftler Spencer Whitney und T. John Andrews tauschten

das Tabakeigene Gen für das so genannte RuBisCO-Enzym gegen

das aus der Rotalge Rhodospirillum rubrum aus. RuBisCO ist das

wichtigste Enzym bei der Aufnahme des Kohlenstoffs aus der Luft

durch die Pflanzen. Die Wissenschaftler erhoffen sich, mit vergleichbaren

Eingriffen die an anderen Nutzpflanzen vorgenommen werden die

Effizienz der Photosynthese wesentlich zu erhöhen. Das bedeutet:

Die verwertbaren Teile (Wurzel, Blätter oder Früchte)

der behandelten Pflanze sollen durch diese Genmanipulation größer

und wohlschmeckender werden. Gleiches ist Gentechnikern in den

Universitäten Freiburg und Münster gelungen, allerdings

nahmen sie dazu keinen Tabak sondern Tomaten. Diese Früchte

werden als reizvolleres Forschungsobjekt als die Tabakpflanzen

angesehen, da diese sehr viele Stoffe produziert die ungesund

oder toxisch (Nikotin) sind.

Gentechnische Eingriffe in die Chloroplasten sind deshalb von

besonderer Bedeutung und Wichtigkeit weil die erzeugten Gene

nicht auf andere Pflanzen übertragen werden.

Zu den ältesten Hormonen das alle Lebewesen schon von

Beginn der Zeit in sich tragen, gehört das Wachstumshormon

Somatotropin, abgekürzt STH (es wird auch gern der Begriff

(human Growth Hormone, hGH) verwendet), das den Einbau von Aminosäuren

und Eiweiß in die Zelle fördert und somit alle jene

Prozesse steuert die zum Aufbau von Organen verwendet werden.

Fehlt das Hormon in der Kindheit so ist Zwergenwuchs die daraus

resultierende Folge, ein zuviel verursacht Gigantismus bzw. Akromegalie.

Bei Erwachsenen war der Stellenwert des Hormons lange Zeit unklar.

Inzwischen ist bekannt dass mangelndes Wachstumshormon die Eiweißsynthese

drosselt: Die Folgen davon sind gravierend: Muskel- wird in Fettgewebe

umgewandelt.

Das Wachstumshormon wird in der Hirnanhangsdrüse gebildet

und ist eines von fünf Hormongruppen, die im Hypophyse-Vorderteil

hergestellt werden. Vor der gentechnischen Herstellungsmöglichkeit

musste dieses Medikament aus den Hirnanhangsdrüsen Verstorbener

isoliert werden. Amerikanischen Wissenschaftlern des Gentechnik

Konzerns Monsanto in St. Louis gelang nun ein großer und

entscheidender Durchbruch: Es gelang ihnen die Gene des Hormons

in die DNA der Chloroplasten von Tabakpflanzen einzubauen. Sie

produzieren nun das für die Behandlung kranker Kinder so

wichtige Hormon. Allerdings findet das hGH auch bei Sportlern

als Doping-Mittel eifrige Verwendung. Die Fälle bei denen

Sportler mit diesem Hormon im Handgepäck erwischt wurden

sind zahlreich gehören aber nicht in den Rahmen dieses Artikels.

Aluminium (Zeichen Al) ist das dritthäufigste Element

und häufigste Metall in der Erdkruste, in der es in Form

von Oxiden und Aluminiumsilicaten vorliegt. Aluminium gilt als

Spurenelement im Stoffwechsel der Pflanzen. Es ist für Farne

und Schachtelhalme lebensnotwendig, besonders hoch ist der Gehalt

von Aluminium im Teestrauch (Teestrauchgewächse): er erreicht

dort bis zu 5000 mg/kg Trockengewicht, während er bei anderen

Höheren Pflanzen ca. 200 mg beträgt. Aluminium ist

Bestandteil des Bodens (Bodenentwicklung) und wirkt dort unter

gewissen Umständen und Bedingungen bei zu hoher Konzentration

als Wurzelgift, als Folge kann es zu erheblichen Störungen

des Wachstums kommen.

Einige Pflanzen besitzen die Fähigkeit sich gegen ein zuviel

an Al bei der Nährstoffaufnahme zu wehren. Sie setzen über

ihre Wurzeln Aluminium ausfällendes Citrat (Zitronensäure)

oder Malat (Apfelsäure) aus.

"Das für die Bildung von Citrat verantwortliche

Enzym Citratsynthase wurde aus Bakterien in die Modellpflanze

Tabak übertragen. Bei den transgenen Tabakpflanzen konnte

nicht nur eine erhöhte Citratkonzentration im Cytoplasma,

sondern auch eine vermehrte Abgabe von Citrat in den Wurzelraum

nachgewiesen werden. In Kultivierungsversuchen bei unterschiedlichen

Aluminiumkonzentrationen zeigte transgener Tabak stets ein besseres

Wurzelwachstum als unbehandelte Kontrollpflanzen. Unklar ist

bisher, ob sich diese Ergebnisse auch im Freiland wiederholen

lassen und ob die Mehrproduktion von Citrat nicht auf Kosten

anderer Stoffwechselwege geschieht. Fraglich ist auch, ob sich

so die Erträge auf sauren Böden steigern lassen, da

noch zahlreiche andere Umwelt- und Bodenfaktoren die Erntemenge

beeinflussen. "

Quelle: http://www.wissenschaft-online.de/artikel/574856

Zu guter Letzt wollen wir noch einen Blick auf Nelken der

niederländischen Firma Florigene Europe werfen. Um ihre

Haltbarkeit zu erhöhen wurden Nelken gentechnisch behandelt,

sie erhielten unter anderem ein Herbizidresistenz-Gen aus Tabak.

Die damalige? nordrhein-westfälische Umweltministerin Bärbel

Höhn warnte davor dass:

"...die Herbizidresistenz sich über den Pollen

unter Umständen auf die einheimischen Nelkenarten übertragen

könnte. Außerdem seien die länger blühenden

Nelken nicht gerade arbeitsmarktfreundlich. "Da bin ich

gespannt, wo die von den Befürwortern der Gentechnik versprochenen

zusätzlichen Arbeitsplätze entstehen werden. Und angesichts

der Ankündigung, daß die Gentechnik die Lebensqualität

der Menschelt verbessern soll, sind die Nelken schon ein erstaunlicher

Beitrag.", so die grüne Ministerin.

Quelle: http://www.gen-ethisches- netzwerk.de/gid/TEXTE/ARCHIV/PRESSEDIENST_GID132/NOTIZEN132.HTML

Hier wäre eine gute Gelegenheit um über die Risiken

der Gentechnik nachzudenken. Dies würde aber den Rahmen

dieses Artikels überschreiten, wir würden uns zu weit

vom Thema entfernen. Der interessierte Leser wird aber mit Sicherheit

zu diesem Thema in den Medien oder im Internet fündig.

Freisetzungen

werden die landwirtschaftlichen Flächen genannt, auf

denen mit behördlicher Genehmigung genveränderte Pflanzen

innerhalb der EG angebaut werden dürfen. Mit Anbauversuchen

unter sehr streng kontrollierten Bedingungen wird dabei überprüft

ob gentechnisch veränderte Pflanzen für die Praxis

tauglich sind. Freilandversuche sind sehr umstritten weil die

Risiken die dabei entstehen können noch nicht in ausreichenden

Maße erforscht sind.

In der Bundesrepublik gilt das Gentechnikgesetz (GenTG) dass

die EU Richtlinien ( am 17. Oktober 2002 trat die neue EU-Freisetzungsrichtlinie

2001/18/EG in Kraft)in nationales Recht umsetzt.

In Deutschland entscheidet das Robert-Koch-Institut über

das Freisetzen und Inverkehrbringen von GVO's. Die Genehmigung

für das Inverkehrbringen nach der Freisetzungsrichtlinie

90/220/EWG und seinen Folgebestimmungen erfolgt durch die EU-Kommission.

Bild 10

Bild 10

Bild 11

Bild 11

Unsere Nutzpflanzen besitzen ein enormes Potenzial zur Gewinnung

von Impfstoffen, therapeutisch wertvoller Eiweiße und Medikamenten,

es muss nur sinn-und verantwortungsvoll genützt werden.

Für die Herstellung dieser wichtigen Proteine, für

die Freisetzungen transgener Pflanzen in landwirtschaftlich genützten

Flächen aber auch für die Pflanzenzucht in den Labors

der Genetiker hat sich im Laufe der Jahre ein neues Wort etabliert:

Gen-Farming, auch Molecular Farming genannt.

Anträge zur Freisetzung von GVO: Kulturpflanzen

und Mikroorganismen in den EU-Ländern

Stand: April 2003, Quelle: http://www.bba.de/gentech/tab1.htm

Und damit sind wir nun am Ende dieses Artikel angekommen.

Ich danke dem Leser für seine Geduld.

Quellennachweis Bilder:

Bild 1 Internet

Bild 2 http://uni-schule.san-ev.de/space/AG_Bickel/se2/botanik2/transgen.htm

Bild 3 http://www.science-live.de/themen/landwirt.htm

Bild 4 Kermesbeere: http://www.botanikus.de/Gift/kermes.html

Bild 5 Internet

Bild 6 Norwalk Virus: http://www.m-ww.de/krankheiten/infektionskrankheiten/norwalkvirus.html

Bild 7 Internet

Bild 8 http://www.zum.de/Faecher/Materialien/beck/13/bs13-11.htm

Bild 9 http://www.uni-jena.de/chemie/institute/ oc/weiss/lumineszenz.htm

Bild 10 und Bild 11 http://www.umweltbundesamt.de/uba-info-daten/daten/bsg/bsg14.htm

Quellen:

Wechselwirkungen zwischen Pflanzen und Bakterien - Gentechnik

Quelle: http://www.biologie.uni-hamburg.de/b-online/d34/34.htm

Gentechnik Nachrichten 35

http://www.biogene.org/pdf/35%20August%20bis%20September%2002-d.pdf.

Gentechnologie II

http://www.zum.de/Faecher/Materialien/beck/13/bs13-11.htm

Umweltbundesamt

http://www.umweltbundesamt.de/index.htm

Gentechnik und Pflanzenzüchtung

http://www.plantbreeding.uni-kiel.de/projekte/gentechnik_und_pflanzenzuechtung.htm

Transgen

http://www.transgen.de/

Gentechnik

http://www.zum.de/Gentechnik/Anwendungen.html

Effekte transgener insektenresistenter Bt-Kulturpflanzen

http://www.biogene.org/e/themen/biotech/wwf.htm

Gentechnik Nachrichten 26

http://www.oeko.de/bereiche/gentech/newslet/documents/26sept01-d.pdf.

Gentechnisch veränderte Pflanzen

http://www.gsf.de/IU/index.html

Der Weinbau in Mitteleuropa

http://www.uni-hohenheim.de/lehre370/weinbau/biologie/vitaceae.htm

Freisetzung transgener Pflanzen

http://www.gruene-biotechnologie.de/downloads/freisetzung.pdf.

Gentechnik und Lebensmittel

http://www.bfa-ernaehrung.de/Bfe-Deutsch/Information/e-docs/janyberi.htm

Glufosinat

http://www.bayercropscience.de/imperia/md/content/gruene_gentechnik/info_shop/broschueren_pdf/1.pdf

Grüne Gentechnologie

http://www.monsanto.de/biotechnologie/gen_lebensm/daten/kapitel_1/1_05_2/set_1_05_2.htm

Rekombinante Bacillus thuringiensis Toxin Pflanzen in Land-

und Forstwirtschaft

http://ifff.boku.ac.at/Endber1.htm

Fragen der Herbizidresistenz bei genetisch veränderten

Pflanzen

http://www.gentechnik.gv.at/gentechnik/B1_orientierung/gen_10021.html

Statistik Bundesamt

http://www.umweltbundesamt.de/uba-info-daten/daten/bsg/bsg14.htm

Liste gentechnisch veränderter Lebensmittel,

http://www.gen-ethisches-netzwerk.de/wwwalt/themen/food/lmliste.html

Gentechnik Nachrichten Spezial 3

http://www.oeko.de/bereiche/gentech/newslet/newsspe3.html#31

Luciverin

Quelle: http://home.arcor.de/ralf.sitter/kyb/bionik/lucifer.htm

Bild Leuchtkäfer

http://www.enature.com/fieldguide/showSpeciesGS.asp?searchText=Pyralis+Firefly&curPageNum=1&recnum=IS0025

Glühwürmchen-Prinzip bringt Krebszellen den Tod

Quelle: http://www.wissenschaft.de/wissen/news/drucken/209599

Spinnenseide

http://www.wissenschaft.de/wissen/news/155394

Genomxpress (Science Digest)

http://www.dhgp.de/media/xpress/genomxpress02_01/sciencedigest.html

Stuttgarter Zeitung vom 15.6.2001

Pflanzen und Gentechnik: Transgene Pflanzen, transgenes Essen

Quelle: http://www.biologie.uni-ulm.de/bio2/knoop/plantgene/plantgen.html

Antikörper aus Tabak gegen Tollwut

http://www.3sat.de/3sat.php?http://www.3sat.de/nano/sp/40003/

Gen-ethischer Informationsdienst (GID) 151

http://www.gen-ethisches-netzwerk.de/gid/TEXTE/ARCHIV/PRESSEDIENST_GID151/LANDWIRTSCHAFT151.HTML

Aluminium

http://www.wissenschaft-online.de/abo/lexikon/bio/2560

Norwalk-Virus

http://www.m-ww.de/krankheiten/infektionskrankheiten/norwalkvirus.html

Wachstumshormon

http://www.drhuber.at/wachstumshormon.htm

http://www.dopingnews.de/Wachstumshormon.html

Roche Lexikon Somatotropin

http://www.gesundheit.de/roche/ro35000/r36068.html

Aluminium

http://www.wissenschaft-online.de/artikel/574856

Anmerkungen:

Anmerkung 1

Ribonucleinsäure,

(Abkürzung RNS, englisch RNA), Polynucleotid (Nucleinsäuren),

dessen Monomereinheiten aus einer Pentose (Ribose), einer Purin-

(Adenin, Guanin) oder Pyrimidinbase (Cytosin, Uracil) und einem

Phosphorsäurerest im Verhältnis 1ÿ:ÿ1ÿ:ÿ1

bestehen, wobei durch alternierende Verknüpfung von Phosphorsäurerest

und Ribose eine unverzweigte Kette entsteht. Die Transfer-RNA

(tRNA) fungiert als Aminosäureüberträger bei der

Proteinbiosynthese, die Boten- oder Messenger-RNA (mRNA) als

Informationsüberträger bei der Proteinbiosynthese,

die ribosomale RNA (rRNA) ist Bestandteil von Ribosomen. Bei

RNA-Viren ist eine virale RNA anstelle der DNA Träger der

genetischen Information.

© 2002 Bibliographisches Institut & F. A. Brockhaus

AG

Anmerkung 2

Pflanzensauger

(Gleichflügler, Homopteren, Homoptera), weltweit verbreitete

Ordnung wanzenartiger Landinsekten. Pflanzensauger besitzen einen

Saugrüssel zum Einsaugen von Säften aus pflanzlichem

Gewebe; die vier weichhäutigen Flügel sind soweit vorhanden

gleichartig häutig ausgebildet (anders als bei den Wanzen);

unvollkommene Verwandlung. Viele Arten schädigen Kulturpflanzen.

Man unterscheidet Pflanzenläuse und Zikaden.

Bibliographisches Institut & F. A. Brockhaus AG

Gleichflügler

(Pflanzensauger, Homoptera), weltweit verbreitete Ordnung pflanzensaugender

Landinsekten mit etwa 30000 Arten. Man unterscheidet die Unterordnungen

Blattläuse, Blattflöhe, Schildläuse, Zikaden,

Mottenschildläuse.

Bibliographisches Institut & F. A. Brockhaus AG

Anmerkung 3

Was sind Lektine?

Lektine sind Proteine (Eiweißstoffe) oder Glycoproteine

(Eiweißstoffe mit zusätzlich gebundenen Zuckerresten),

meist pflanzlichen Ursprungs, die spezifisch an Zuckerreste von

Zellwänden oder Zellmembranen gebunden werden.

Diese Reaktion verändert die Physiologie der Zellmembran

und wirkt sich damit auf verschiedenste Stoffwechselvorgänge

aus: Bestimmte Pflanzenlektine beeinflussen z.B. die Zellteilung

oder das Immunsystem, andere führen zur Agglutination von

Zellen, z.B. von Erythrocyten. Daher rührt auch ihre alte

Bezeichnung (Phyto)-Hämagglutinine.

Vorkommen in der Nahrung

Lektine sind vor allem in Pflanzen weit verbreitet, insbesondere

in den Samen; manche von ihnen sind ziemlich giftig, andere dagegen

unschädlich. Zu den bekanntesten Lektinen gehören die

aus Hülsenfrüchten (z.B. das Phasein aus Bohnen). Sie

sind für Mensch und Tier toxisch und werden durch Kochen

zerstört. Es gibt auch andere, nicht toxische Lektine, die

resistenter gegenüber Hitze sind. Da auch viele pflanzliche

Produkte roh verzehrt werden, ist der Verdauungstrakt von Mensch

und Tier diesen Substanzen regelmäßig ausgesetzt.

Das am besten untersuchte pflanzliche Lektin ist Concavalin A

(Con A) aus den Samen der Jackbohne Canavalia ensiformis, wo

es in großer Menge vorkommt. Es gehört ebenso wie

das Weizenkeimlektin zu den wenigen Lektinen, die keinen gebundenen

Zucker enthalten. Auch Kartoffeln enthalten Lektine. Diese haben

besonders viele gebundene Zuckerreste.

Biologische Wirkung

Während die Wirkung von Lektinen auf tierische Zellen intensiv

erforscht wird, ist über ihre biologische Rolle in der Pflanze

wenig bekannt. Im Gegensatz zu den Proteinen der Nahrung überleben

viele Lektine die Passage durch den Verdauungstrakt in intakter

Form. Lektine binden sich an die Wand des Dünndarms und

besetzen so die Plätze, die andernfalls von Bakterien eingenommen

würden. Sie scheinen damit die Anheftung schädlicher

Bakterien an die Darmschleimhaut blockieren zu können.

Pflanzenlektine können für verschiedene Tiere unterschiedlich

schädlich sein. Da manche Lektine für bestimmte Insekten

toxisch sind, werden sie als natürliche Insektizide bzw.

Pestizide gesehen, welche die Pflanze vor dem Schädlingsbefall

schützen.

Die gentechnische Forschung in diesem Bereich konzentriert sich

darauf, solche Lektingene (z.B. das Gen von Galanthus nivalis

Agglutinin, GNA, aus Schneeglöckchen) in Pflanzen zu übertragen,

um sie vor solchen Schädlingen zu schützen.

Anmerkung 4

Polyphenole

sind sekundäre Pflanzenstoffe, die in verschiedene einzelne

Stoffklassen unterteilt werden. Den Polyphenolen ist gemeinsam,

dass sie meistens aus ringförmigen Molekülen bestehen,

die in der Lage sind Elektronen leicht aufzunehmen. Zu den Polyphenolen

gehören zum Beispiel die im Grünen Tee, die in den

verschiedene Teilen der Weinrebe (Blätter, Beerenhaut) oder

in Olivenblättern enthalten wirksamen Substanzen, die sogenannten

Flavonoide. Auch die zahlreichen roten bis blauen Pflanzenfarbstoffe

in Früchten und Blüten, die Anthocyane, gehören

zu den Polyphenolen. Besonders wirkungsvolle natürliche

Schutzsubstanzen sind die Proanthocyanidine (OPC).

Quelle: http://www.atlantis-pharm.com/polyphenole.htm

Anmerkung 5

Samen der herbizidresistenten Tabaksorte ITB 1000 OX"

1) Registernummer: 0001

2) Genehmigungszeitpunkt des Inverkehrbringens: 8.6.1994

3) Bezeichnung des Erzeugnisses und der darin enthaltenen GVO:

Samen der herbizidresistenten Tabaksorte ITB 1000 OX (C/F/93-08-02);

sterile männliche Hybride, die gegenüber dem Herbizid

Bromoxynil resistent sind und das Nitrilasegen aus Klebsiella

ozaenae, den Promotor RuBis-COSSU aus Helianthus annuus und den

Nopalinsynthasegenterminator von Agrobacterium tumefaciens pTiA6

enthalten.

4) Namen und Anschrift des Herstellers des Erzeugnisses oder

des Importeurs, sofern das Erzeugnis aus einem Staat eingeführt

wird, der nicht Mitglied des EWR ist:

Société Nationale d' Exploitation Industrielle

des Tabacs et Allumettes (Seita),

Domaine de la Tour, F-24100 Bergerac

5) Angaben über die durch die gentechnische Veränderung

erwirkten besonderen Eigenschaften des Erzeugnisses:

Toleranz gegen Herbizide mit dem Wirkstoff Bromoxynil

6) Genaue Einsatzbedingungen, gegebenenfalls einschließlich

der Umweltgegebenheiten oder des geographischen Bereichs der

EWR-Staaten, für den sich das Erzeugnis eignet:

Tabakwaren; keine Einschränkungen, ausgenommen jene, die

sich aus den landwirtschaftlichen Bedingungen dieser Züchtung

ableiten.

7) Angaben über die im Falle einer unbeabsichtigten Verbreitung

oder eines Mißbrauchs zu ergreifenden Maßnahmen:

Maßnahmen wie bei konventionellem Tabak

8) Spezifische Anleitungen oder Empfehlungen betreffend Lagerung

und Handhabung:

Keine Einschränkung für Gebrauch noch Handhabung, spezielle

Kennzeichnung ist für die Saatgutsäcke vorgesehen.

Quelle: http://www.gentechnik.gv.at/gentechnik/gesetz/Gentechnikregister.html

Anmerkung 6

Promotor

... ist die Bezeichnung für den DNA-Bereich eines Gens,

der den Startpunkt für das Umschreiben des Gens in der RNA

markiert. Das ist der erste Schritt der Proteinsynthese (Transkription).

Zudem regulieren Promotoren die Effizienz der Transkription und

damit die Menge des gebildeten Eiweißes. Um ihre Funktion

zu erfüllen, treten Promotoren mit Proteinen in Wechselwirkung.

Der Komplex aus Promotor-DNA und Proteinen vermittelt wiederum

die Bindung verschiedener RNA-Polymerasen, welche Ribonukleinsäure

synthetisieren. Die Aktivität des Promotors kann ferngesteuert

werden: durch enhancer-Sequenzen auf der Erbsubstanz. Diese Verstärker-Abschnitte

auf der DNA liegen oft mehrere tausend Basenpaare vom Promotor

entfernt. (nsi)

Quelle: http://www.aerztezeitung.de/docs/2000/10/27/193a1203.asp

|