Es genügt allerdings nicht, einen verwurstelten Pfeifenreiniger

durch den Rauchkanal zu ziehen und die Pfeife dann bis zum nächsten

Gebrauch wegzulegen. Wenn man aber die wichtigsten Arbeiten regelmäßig

ausführt, ist die Sache in ein paar Minuten erledigt und man wird

mit sauberen, gut zu rauchenden und schön anzusehenden Pfeifen

belohnt.

Die verschiedenen Reiniger

Was würde uns die beste Pfeife, der edelste Tabak nützen,

wenn wir nicht an jedem Kiosk unsere Pfeifenreiniger bekämen.

Ohne sie würden unsere Pfeifen schnell zu stinkenden und

sotternden Jauchetöpfen mutieren. Für die gründliche

Reinigung bietet die Industrie sogar verschiedene Ausführungen

an, die ich hier kurz vorstellen möchte. |

| |

|

|

Da wäre zuerst der einfache, ziemlich

dünne Baumwollreiniger. Er stellt die Ursprungsform aller

Reiniger dar und ist in allen erdenklichen Farben auf dem Markt.

Seine hohe Saugkraft prädisteniert ihn zum Beispiel für

die Aufnahme des Kondensats im Mundstück.Für alle Reinigertypen

gilt, das sie manchmal Flusen verlieren, die den Rauchkanal verstopfen

können. Ich ziehe sie deshalb vor Gebrauch ein paar mal zwischen

Zeigefinger und Daumen durch. |

|

Der Allroundreiniger ist der konische mit eingewobenen

Kunstoffborsten. Sein Draht ist stärker als der des eingangs

genannten und durch die Bürsten löst er auch festsitzenden

Schmutz. In manchen Läden findet man einen Reiniger mit noch

härteren Bürsten. Dieser ist dann für die Härtefälle

gedacht bei denen der Rauchkanal wegen ausgebliebener Reinigung

bereits mit Rückständen langsam zuwächst. Aber so

weit lassen wir es ja gar nicht erst kommen. |

| |

Grundreinigung

Das Wichtigste gleich am Anfang: eine großzügig ausgebreitete

Zeitung auf dem Arbeitstisch bietet sich für alle unten aufgeführten

Arbeiten an und hilft Ärger zu vermeiden. |

| |

|

|

Nachdem die Pfeife ausgekühlt ist (ca.

20 – 30 Minuten nach dem Rauchen) wird das Mundstück

durch Rechtsdrehung und gleichzeitigem Ziehen vom Holm getrennt.

Mit einem in der Mitte geknickten Reiniger wird nun der Rauchkanal

des Kopfes ordentlich gesäubert. Dieser Vorgang wird mit

frischen Reinigern so lange wiederholt, bis der Reiniger sauber

bleibt. |

|

Der Rauchkanal des Mundstücks dürfte

nach dem Einsatz von einem oder zwei Reinigern gesäubert sein.

Bei Filterpfeifen kommt jetzt noch ein Papiertuch zum Einsatz. Zu

einem Pfropf gedreht eignet es sich hervorragend zur Reinigung der

Filterbohrung und des Mundstückszapfens. Hierbei ist es wichtig,

den Pfropfen nicht zu dick zu wickeln, damit man bis in die letzten

Ecken kommt und den Zapfen nicht durch zu viel Druck sprengt. Die

Pfeife wird nun wieder mit einer Rechtsdrehung zusammengesetzt und

darf sich mindestens einen Tag ausruhen. |

| |

Intensivreinigung

Je nach Art des verwendeten Tabaks (Feuchtigkeit, Saucierung, Abbrandverhalten)

wird es von Zeit zu Zeit nötig, die Grundreinigung durch die

Zuhilfenahme von alkoholischen Zusätzen zu intensivieren. |

| |

|

|

Auf dem Markt gibt es spezielle Pfeifenreinigungsflüssigkeiten

wie etwa Deniclean, Piter oder die kleinen Ampullen, die den rot-weißen

Blitzreinigern beiliegen. (Foto) Reiner Alkohol aus der Apotheke

oder Hochprozentiges wie Whisky, Rum oder Cognac funktionieren

auch tadellos. Ein in diese Flüssigkeit getauchter Reiniger

(bei Filterpfeifen auch der Papierpfropf) löst auch die letzten

Verschmutzungen und neutralisiert zusätzlich den Geruch der

Pfeife. Wichtig: nicht an die Außenseiten der Pfeife kommen

weil der Alkohol die Wachsschicht angreifen kann und ordentlich

mit trocknen Reinigern nachputzen. |

| |

Reduzieren der Kohleschicht

Nach einer gewissen Anzahl von Füllungen wird man feststellen,

dass die Schicht der Verbrennungsrückstände an den Wandungen

des Tabakraumes immer dicker wird. Hier sollte man frühzeitig

eingreifen und die Stärke auf ca. einen Millimeter reduzieren

um ein Zuwachsen zu vermeiden. Frühzeitig deshalb, weil beim

Reduzieren einer dicken Kohleschicht die Gefahr besteht, das sie

an manchen Stellen vollständig abplatzt, was bedeuten würde,

dass die Pfeife bis aufs Holz ausgeschabt werden müßte

um ein Durchbrennen zu vermeiden. Danach müßte sie vollständig

neu eingeraucht werden. |

| |

|

Für das sogenannte „reamen“ des

Kopfes gibt es verschiedene Werkzeuge, die sogenannten Pfeifenschlüssel.

Von der einfachsten Ausführung (die auch nicht viel taugen)

bis zum „Senior-Reamer“ (Foto) gibt es einige dieser

unentbehrlichen Werkzeuge bei jedem Pfeifenhändler zu kaufen.

Ich möchte hier den Vorgang mit dem „Senior-Reamer“

beschreiben, weil ich ihn für praxistauglich halte und ihn

seit Jahren einsetze. |

|

Die Weite der drei Schneidmesser lässt sich

mit einer Rändelschraube am oberen Ende an die entsprechende

Kopfgröße anpassen. Ich stelle den reamer so ein, das

er ca. einen Millimeter Spiel hat und fahre vorsichtig drehend damit

an der Innenwandung des Kopfes vorbei, wobei ich immer wieder prüfe,

wie stark die verbliebene Schicht noch ist und den Kohlestaub ausschütte.

Beim reamen ist rohe Gewalt absolut fehl am Platze. Nur durch vorsichtiges,

gewaltfreies Drehen lässt sich die Kohleschicht ohne Schaden

zu nehmen auf ein gesundes Maß reduzieren. Im Zweifelsfall

würde ich mir die Handhabung beim Kauf an einer mitgebrachten

Pfeife demonstrieren lassen. |

| |

|

Äußere Kosmetik

Nachdem die Innenreinigung abgeschlossen ist, widmen wir uns der

äußeren Erscheinung. Eine Pfeife soll schließlich

auch das Auge erfreuen. |

| |

|

|

Beginnen wir mit einer recht hartnäckingen

Verunreinigung: die schwarzen Spuren des Feuerzeuges oder Streichholzes

am Kopfrand. Gerade bei breiten Wandungen ensteht nach wenigen Füllungen

eine erst braune und später zum Schwarz übergehende Schicht

durch das Anzünden. Es handelt sich hierbei nicht etwa um verkohltes

Holz, sondern eine im warmen Zustand klebrige, im kalten steinharten

Ablagerung. Wischt man während des Rauchens ab und zu mit einem

Tuch über den Rand, wird diese Verschmutzung gar nicht erst

entstehen, aber wer macht das schon. |

|

Um der Sache zu Leibe zu rücken, nehme ich

ein Papiertuch oder einen Lappen und befeuchte ihn mit etwas Spucke.

Ja, Spucke. Das ist wirklich das beste Mittel um den schwarzen Belag

nachhaltig zu entfernen. Selbst Alkohol oder eine Maschinenpolitur

können da nicht mithalten. Durch die Feuchtigkeit ist der Kopfrand

nun etwas matt geworden, aber keine Angst, auch das bekommen wir

wieder hin. |

|

Mit einem weichen Tuch wird Bruyere-Polish auf

dem gesamten Kopf aufgetragen und in das Holz einmassiert. Nach

ein paar Minuten wird mit einem zweiten Tuch nachpoliert und der

Kopf erstrahlt in neuem, seidenmatten Glanz. |

|

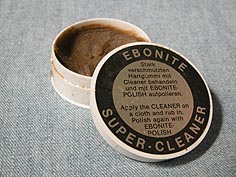

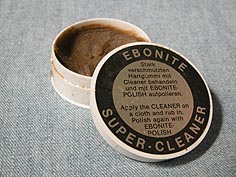

Ein trockenes Mikrofasertuch eignet sich hervorragend

um das Acryl-Mundstück wieder auf Hochglanz zu bringen. Die

Pfeife sieht wieder aus wie frisch aus dem Geschäft. Ist das

Mundstück allerdings aus Ebonit, kommt noch eine Ebonit-Politur

zum Einsatz. Auftragen, einziehen lassen, kräftig polieren

und auch dieses Problem gehört der Vergangenheit an. |

| |

|

Die Maschinenpolitur

Natürlich kann man mit einer maschinellen Politur noch bessere

und vor allem schnellere Ergebnisse erzielen. |

| |

|

|

Wer einen gewissen Bestand an Pfeifen sein eigen

nennt und diesen in „glänzendem“ Zustand erhalten

möchte, kommt also früher oder später nicht an der

Anschaffung einer Poliermaschine vorbei. |

|

Für den Anfang reicht aber auch zum Beispiel

das Hobby-Set von DanPipe bestehend aus einem Vorsatz für die

Bohrmaschine und zwei verschiedenen Wachsen (links im Bild) |

|

Zuerst wird ein weißes Vorpolierwachs auf

die laufende Scheibe aufgetragen und mit dieser dann die Pfeife

poliert. Beim gesamten Poliervorgang ist es wichtig, das Mundstück

nicht vom Kopf zu trennen. Auf Dauer könnte sonst der Übergang

der beiden Teilen darunter leiden (gebrochene Kanten). Mit einer

sauberen Scheibe oder einem weichen Lappen wird nachpoliert um eventuelle

Wachsrückstände oder Staub zu entfernen. |

|

Zum Schluß erfolgt die Hochglanzpolitur

mit Carnaubawachs (Wachs der südamerikanischen Carnauba-Palme,

auch Palmwachs). Wichtig erscheint mir, dass für jedes der

Wachse eine Polierscheibe reserviert wird, damit nicht etwa Schleifpartikel

vom Vorpolierwachs mit der Hochglanzpolitur in Verbindung kommen,

das die Scheiben nicht zu schnell (etwa 1500 Upm) laufen und kein

großer Druck ausgeübt wird. |

|

Und ganz wichtig: die Pfeife gut festhalten, den

Zeigefinger im Kopf. Es sind schon einige schöne Stücke

an der gegenüberliegenden Wand demoliert worden. |

| |

|

Aufarbeitung des Ebonit-Mundstücks

Acrylmundstücke sind zwar im Laufe der Jahre immer besser und

angenehmer geworden, die Bißfreundlichkeit und Verarbeitungsmöglichkeit

von Ebonit- oder Parakautschuk-Mundstücken ist allerdings unübertroffen. |

| |

|

|

Der Nachteil dieses Materials liegt in der fehlenden

Lichtbeständigkeit. Mit der Zeit bekommen sie je nach Schwefelgehalt

einen grauen, braunen oder grünlichen Belag und schmecken auch

entsprechend. Doch auch hier lässt sich mit etwas persönlichem

Einsatz Abhilfe schaffen. |

|

Da auch hier wieder das Mundstück an der

Pfeife bleiben sollte, wird deren Holm zuerst exakt am Ende mit

Tesafilm abgeklebt, damit die Farbe nicht angegriffen werden kann.

Das Mundstück wird nun nass mit 400er Schleifpapier bearbeitet

bis keine verfärbten Stellen mehr zu sehen sind. Anschließend kommt 1000er Papier zum Einsatz um wieder eine glatte Oberfläche zu erhalten. Wichtig ist auch hier wieder, keine bestehenden Kanten zu brechen. Steg und Sattel sind mit äußerster Vorsicht zu behandeln. Hilfreich ist hier, das Schleifpapier um einen der Wölbung oder der Kante angepassten Gegenstand zu wickeln. |

|

Bei dieser Gelegenheit lassen sich auch eventuelle Bißspuren

beseitigen. Nach dem Trocknen haben wir ein grau-mattes Mundstück

vor uns liegen und können mit dem Polieren beginnen. |

|

Um den ursprünglichen Glanz wieder herzustellen,

ist eine möglichst glatte Oberfläche erforderlich. Deshalb

polieren wir zuerst mit einem braunen Wachs, das feine Schleifkörper

enthält. Hat man die Arbeit mit dem 1000er Papier gewissenhaft ausgeführt, kann dieser Schritt eventuell übergangen werden. |

|

Anschließend verfahren wir wie im Absatz

„Die Maschinenpolitur“ beschrieben, entfernen das Klebeband,

polieren noch einmal über die gesamte Pfeife und können

uns zufrieden zurücklehnen. |

| |

|

Neutralisieren des Geschmacks

Wenn eine Pfeife anfängt bitter zu schmecken oder sie das Aroma

eines Tabaks angenommen hat, den man nicht mehr in ihr rauchen möchte,

ist auch mit einer längeren Ruhepause kein Erfolg zu erzielen.

Sie muß neutralisiert werden. |

| |

|

|

Zu diesem Zweck wird das Mundstück vom Holm

getrennt, der Kopf gereamt (siehe oben) und mit handelsüblichem

Speisesalz bis kurz unter der Oberkante gefüllt. In das Salz

gibt man einige Tropfen reinen Alkohol aus der Apotheke und stellt

die Pfeife über Nacht aufrecht an einen sicheren Ort. |

|

Nach ein bis zwei Tagen sieht man das Ergebnis:

Der Alkohol hat eine Menge an braunen Stoffen gelöst, die jetzt

im Salz gebunden sind. Das eventuell hart gewordene Salz wird vorsichtig

und gewissenhaft entfernt und der Pfeife noch ein bis Tage Ruhe

zum Auslüften gegönnt. Eventuell muß der Vorgang

wiederholt werden um ein gutes Ergebnis zu erzielen. Danach sollte

sie eigentlich wieder wie neu schmecken. |

| |

|

| Hier endet meine Übersicht der einzelnen

Reinigungs- und Pflegeverfahren. Abschließend möchte

ich sagen, das ich all die einzelnen Punkte dieses Artikels nicht

als lästige Pflicht, sondern als Teil meines Hobbies rund

um das Thema Pfeife sehe. Einer Pfeife zu einem gepflegten Äußeren

zu verhelfen, macht mir ähnlich viel Spaß wie der Kauf

einer neuen. Naja, nicht ganz so viel :-)

Spezielle Fragen können gerne in unserem Forum geklärt

werden. |